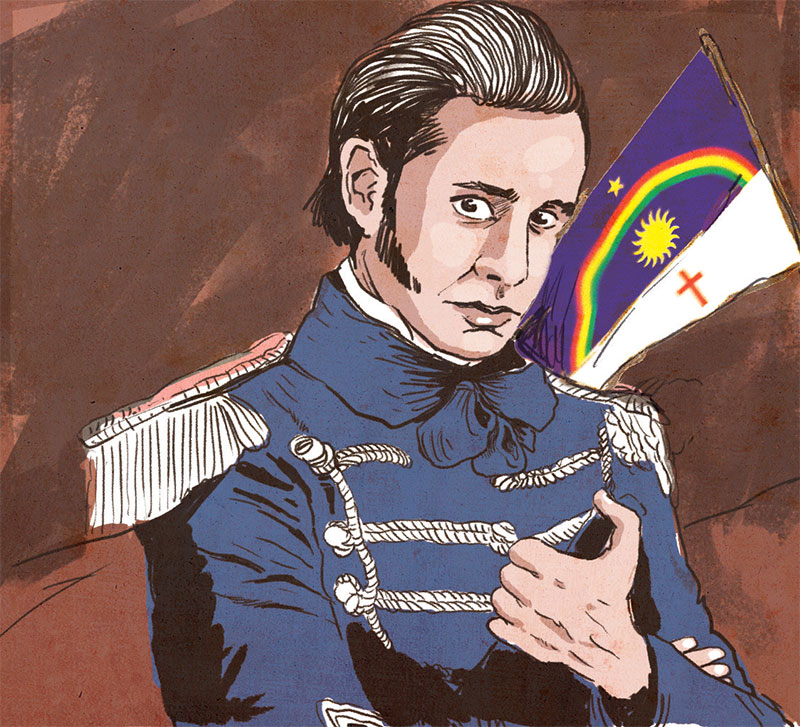

Domingos Teotônio Jorge, o “ditador” democrata

Ele comandou a Revolução nos seus momentos mais críticos, e precisou tomar difíceis decisões

O general Domingos Teotônio foi um dos principais líderes do movimento que, em 1817, tentou proclamar a independência de Portugal e implantar a democracia no Brasil. No início daquele ano ele esteve no Rio de Janeiro e na Bahia, na companhia de um xará, o comerciante Domingos Martins, e com seus irmãos maçons planejou o levante que deveria ser deflagrado naquelas duas capitanias e em Pernambuco, ao mesmo tempo, em abril. Mas a revolução nasceu prematuramente no Recife, no dia seis de março, e Teotônio foi eleito um dos cinco governadores provisórios da república aqui estabelecida, representando os militares.

Em maio, porém, o quadro já estava péssimo, com os portos bloqueados por uma esquadrilha inimiga e as tropas monarquistas prestes a invadir a capital pernambucana. Então, os demais governadores elegeram-no “ditador” — ou seja, comandante único, com plenos poderes —, com a missão de encontrar uma saída para a crise. E, naquele posto, Teotônio se viu obrigado a fazer uma escolha dificílima: ou abaixar as armas, como queriam uns, evitando, talvez, muitas mortes inúteis, mas abrindo mão dos seus sonhos; ou prosseguir com a luta, como queriam outros, custasse o que custasse. Inclusive, as suas próprias vidas.

Então ele pensou, pensou, pensou, e tomou o rumo que lhe pareceu mais acertado…

RECRUTADOS À FORÇA

Domingos Teotônio Jorge Martins Pessoa era branco, educado, “de família”, embora pobre, e muito respeitado pelos companheiros de farda. Mas já veterano, aos 38 anos de idade, estacionara no grau de capitão, porque os portugueses só muito raramente permitiam que os oficiais brasileiros ascendessem a postos mais elevados; e jamais quando se tratava de patriotas notórios, como no caso dele. Teotônio só ganhou o generalato e o comando geral das tropas, em Pernambuco, após a Revolução. E, de quebra, herdou um monte de problemas deixados pelo governo luso, como a falta de efetivos e de treinamento.

Além das “milícias” da capital e das “ordenanças” do interior — corpos formados por voluntários civis —, na capitania havia apenas dois regimentos “de linha” (profissionais): o de Infantaria, sediado em Olinda, e o de Artilharia, no Recife. Ao todo, uns seiscentos homens, insuficientes até para o serviço obrigatório nessas duas cidades, com suas quatro fortalezas. E, embora a maioria dos oficiais fossem asseados e educados, os “mangas-lisas” (praças), cujo soldo não passava uma ração de farinha de mandioca e pouco mais de sessenta réis por semana, eram sujos e indisciplinados. Muitos roubavam, para manter suas famílias. Por isso, ninguém queria vestir farda. E para compor os regimentos, os portugueses, armados de cordas e correntes, caçavam recrutas, literalmente. Nenhum homem pobre estava a salvo, nem dentro das suas casas, e esse alistamento forçado era uma das maiores causas do ódio à monarquia e do apoio popular à Revolução.

Mas, infelizmente, a Revolução decepcionou o povo.

SEM TREINAMENTO

Os republicanos começaram errando. Eles não engajaram nas tropas os voluntários do interior, que vieram se oferecer logo após o levante, ansiosos pela glória nos combates. Por isso, quando a luta irrompeu, de fato, já cessado o entusiasmo inicial, e era preciso cada vez mais soldados, foi necessário retomar o recrutamento à moda antiga. Depois, vieram os fracassos nos campos de batalha, devidos ao despreparo dos militares, a despeito da sua valentia.

Já no primeiro enfrentamento, na Mata Sul, no dia 18 de abril, uma coluna revolucionária foi derrotada por uma tropa vinda da comarca das Alagoas, rebelada contra a República, com péssima repercussão no meio do povo. Adiante, no dia dois de maio, houve uma vitória no Engenho Utinga, na mesma região. Um batalhão comandado pelo general Suassuna bateu os jagunços e moradores reunidos por proprietários locais que, na maioria, eram monarquistas. Mas, no confronto com o exército inimigo vindo da Bahia, no Engenho Trapiche, no dia 13, o Suassuna também foi vencido.

O quadro, então, ficou muito feio. A fome era grande, pois todo feijão, charque e farinha consumidos aqui vinham de fora, e o bloqueio dos portos impedia sua importação. A Paraíba e o Rio Grande do Norte que, de início, aderiram à Revolução e ajudavam, enviando alimentos, também retornaram aos braços monarquistas, assim como a maioria dos distritos pernambucanos. As tropas baianas e alagoanas que avançavam pelo sul, sob o comando do marechal Cogominho de Lacerda, a cada dia se aproximavam mais da capital. E as opiniões se dividiam sobre o que deveria ser feito.

Degolar os portugueses e incendiar o Recife

Na terceira semana de maio, muita gente no governo defendia a rendição já, em troca de condições vantajosas. Outros, porém, diziam que as naus do bloqueio não dispunham de soldados para tentar um desembarque; que o Cogominho ainda estava a muitas léguas de distância; que as tropas e o valente povo do Recife, assim como os de Olinda, Goiana e Igarassu, permaneciam fiéis à boa causa; e que a revolução ainda não fora derrotada.

Então, no dia 18, o general Teotônio tomou, enfim, uma decisão: mandou dois embaixadores ao encontro do comandante do bloqueio naval, o vice-almirante português Rodrigo Lobo, oferecendo abaixar as armas em troca de anistia geral e do esquecimento de tudo. Mas a resposta foi apenas “submissão sem condições”.

Teotônio insistiu. No dia seguinte despachou outro negociador, com um ultimato terrível: caso sua proposta não fosse aceita, ele degolaria todos os portugueses aqui residentes e incendiaria o Recife! Mas, supondo que o vice-almirante não cederia às suas ameaças, e sabendo-se incapaz de cumpri-las, nem esperou pela resposta. Enquanto o enviado negociava com Lobo, o general reuniu suas tropas e partiu à frente delas para o norte, pretendendo seguir com a luta no interior.

À noite, porém, arranchado no Engenho Paulista, após uma longa discussão com seus oficiais, Teotônio concluiu que o sonho, de fato, havia acabado. E cada qual, por conta própria, deveria tentar fugir da repressão portuguesa, que se anunciava ampla, geral e violentíssima.

Na manhã do dia 20, a coluna se dispersou. Nos meses seguintes, centenas de brasileiros bons e pacíficos foram presos, maltratados, tiveram seus bens sequestrados, e dezenas de líderes do movimento patriótico foram mortos. Entre eles, Domingos Teotônio Jorge, enforcado no Recife, no dia dez de julho, ao lado do Leão Coroado e do Vigário Tenório.

A cabeça do general e as dos seus companheiros, “que pensaram o crime” de se rebelar contra a injustiça, e as suas mãos, “que executaram esse crime”, foram cortadas e expostas em locais públicos, e os restos dos seus corpos arrastados pelas ruas, atados a caudas de cavalos. Mas os exemplos deixados por eles permaneceram vivos e frutificaram em Pernambuco, nas décadas seguintes.

Primeiro governo

O governo revolucionário de Pernambuco, em 1817, o primeiro formado por brasileiros no Brasil, era composto por Domingos Teotônio, representando os militares; pelo padre João Ribeiro, representando o clero; Domingos Martins, o comércio; Manoel Correia de Araújo, a agricultura; e José Luiz Mendonça, a advocacia. O secretário era o padre Miguelinho, auxiliado por Frei Caneca e pelo vigário Pedro Tenório. E havia, ainda, um conselho formado pelos letrados Manoel Caldas e Antônio de Morais; o juiz Antônio Carlos de Andrada, o deão Bernardo Portugal, o negociante Gervásio Pires e o senhor de engenho Manoel de Carvalho.

Uma lição para os dias de hoje

Antes de a tropa republicana se dispersar, no dia 20 de maio, surgiu um problema: o que fazer com os cofres públicos, que estavam com ela? A solução encontrada foi devolvê-los ao novo governo, e para isso formou-se um pelotão de voluntários, todos conscientes de que seriam presos, em seguida. Quando chegaram ao Recife, os portugueses, espantadíssimos, quiseram saber o motivo daquilo. Por que, estando em fuga, com a cabeça a prêmio, eles não dividiram entre si o dinheiro, simplesmente? E a resposta foi: “porque nós vamos entrar para a História como revolucionários, não como ladrões”.