Dia inteiro de água sobre a terra seca fez deste um Natal inesquecível para moradores do interior, que viram no aguaceiro presente concedido pelo “dono” da festa

Luce Pereira (texto)

Samuca (arte)

Sempre me pareceu que moradores dos grandes centros urbanos fossem mais indiferentes às expressões da natureza. Estariam pouco condicionados a perceber mudanças ou desastres provenientes dela, menos quando as alterações obrigam a desacelerar o ritmo da pressa com que todos tocam a vida. A exceção fica por conta do interesse que belas luas têm despertado, mas isto depois do advento das redes sociais: quando está cheia, é tanta postagem que até parece concurso de fotografia – ou falta de assunto mesmo. Pensava nisto quando, na véspera de Natal, eu mesma era vítima da pressa de que falo, com a diferença de que nunca deixaria de prestar atenção na chuva, pois sou de um lugar onde ela, quando chega, eleva braços para os céus em sinal de agradecimento. E naquela manhã descia como se tivesse se enganado de estação, rapidamente enchendo avenidas e tornando menor a paciência de quem ainda lutava para conseguir itens da ceia. Eu, ultimando as providências para a viagem, sentia o coração sorrir só de imaginar a alegria de minha mãe: e se também estivesse chovendo assim no quintal dela?

Apressei-me como pude e no início da tarde já estava a caminho. “Chove, chuva, chove, chuva”, ia repetindo mentalmente, estrada afora, como se acreditasse mesmo em Papai Noel, na possibilidade de ele ser um sujeito sensível a desejos de gente crescida. Um Natal debaixo de chuva, como há muito não se via, que bênção. Deixei no Recife expectativa enorme em torno da primeira lua cheia no Natal, desde 1977. Porém, daquela vez, que me desculpassem, mas o que eu queria era céu escuro, pesado, mandando água para a gente do interior fazer até sinal da cruz com ela, como se fosse benta, santa, milagrosa. “Chove, chuva…”. E os terrenos molhados ao longo do caminho, a estrada cheia de grandes poças, davam a impressão de que o aguaceiro começara desde cedo. Seria mesmo? O carro avançava e a alegria, também, no compasso das gotas no retrovisor.

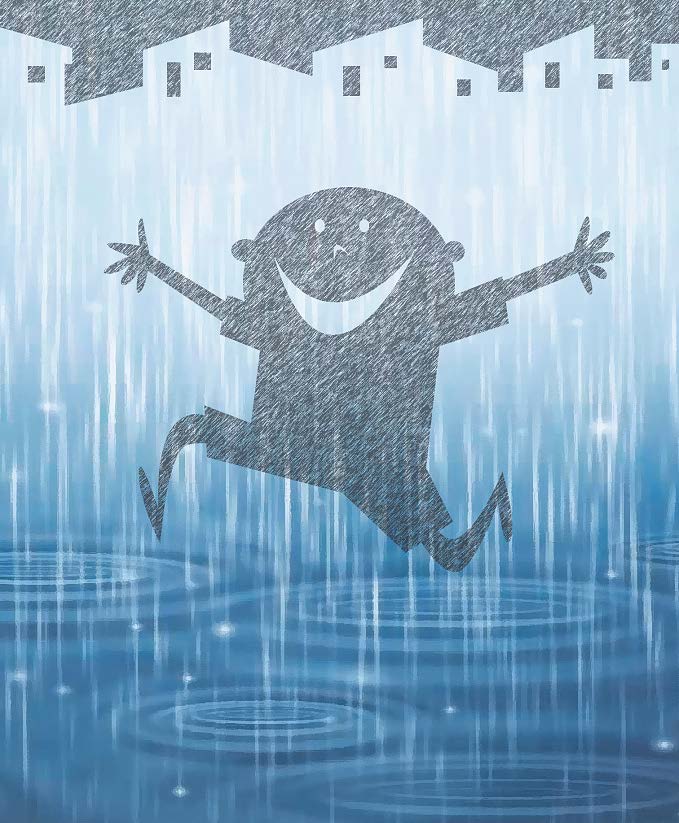

A mocinha que trabalha na casa veio me buscar na entrada com sombrinha, para me proteger dos pingos grossos que faziam balançar até os galhos carregados de romãs. Eu queria mesmo era dançar ali, feito Gene Kelly naquele filme que vi muitas vezes, sem nunca enjoar, mas a alegria de minha mãe, esta sim, é que seria coisa de cinema. Já à mesa do café pude ter certeza disso: ela me contou, com os olhos e as mãos postos para cima, relembrando o gesto que se sucedeu ao trovão medonho, que “foi um presente de Jesus Menino, para ver o povo do interior mais alegre no aniversário dele”. Por uma questão de justiça, ressalto que minha mãe está entre as poucas pessoas que encaram o Natal como o aniversariante gostaria: faz caridade (aliás, faz sempre), agradece, se nutre da esperança de um mundo melhor.

E a chuva caindo lá fora. Quem chegava não escondia o contentamento nem a expectativa de um ano menos difícil. “Com certeza, antes do Dia de São José (19 de março), vai cair o maior pé d’água, a vida vai ficar melhor, sim”, disse alguém, enquanto outra pessoa não duvidava de que, a continuar chovendo, poderia até cair tanajura. Neste momento, emendei que então a festa estaria completa. Para mim, chuva e tanajura continuam sendo sinônimos de alegria, de um tempo onde sofrimento era apenas ver o mocinho do filme se dar mal, ainda que só durante algumas cenas.

Quando a noite veio já chovia fraco, mas lá fora tudo estava bem molhado. Nem lua nem estrelas, no entanto, uma paz tão grande que as luzes piscando na árvore montada perto da janela pareciam refletir a festa trazida pela água. Dava vontade de ficar ao redor como se fica em torno de fogueira, quando chega o São João. Só sei que assim o dia amanheceu em paz.